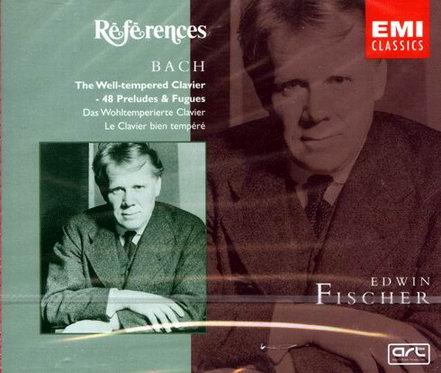

EMI 567214-2(3CD)

巴赫在1722年作的《平均律钢琴曲集》第一册的24首前奏曲及赋格曲(其中一些是让儿子威廉·弗里德曼(Wilhelm Friedemann)练习之用),是为了证明键盘乐器音调系统的卓越性。所谓键盘乐器的音调系统即是平均律,也就是将八度音区分为十二个相等的半音。在当时广泛运用的不规则的且为中庸全音律的调律中(必须要有不平均的半音阶),超过四个升记号或降记号的调,如B大调或降E小调,听起来就像是走音一般,这种调通常都避免运用在管风琴或大键琴等乐器上,因为这类乐器的调性是固定的。相对的,平均律也使得所有的调听起来一样悦耳,而且可以容许天马行空式的自由变调。尽管巴赫之前的一些作曲家已研究过这种可行性,但巴赫《平均律钢琴曲集》的探究格外出色、彻底。两册曲子包含所有24个大调与小调。

巴赫第一册的作品包含风格变化多端及多样性的对位技巧,每一首曲子不是前奏曲就是赋格曲,素材表现的范围极为广泛。第一首极富盛名且名副其实的C大调前奏曲运用琉特琴曲风的破碎和弦装饰音,C小调前奏曲则具有幻想的特色。通常前奏曲的性质与同调性赋格曲呈现显著的对比,例如活泼的D大调前奏曲结束后,就是具有法国序曲的庄严节奏的赋格曲。巴赫在较遥远的音调中,自信地表现出其指尖游刃有余地游走于半音阶的黑键之间。在第一册的赋格曲中,复杂程度范围介于二声部到五声部间,然而大部分的作品是三声部或四声部;一些作品具有半音阶的主题,而一些作品则在旋律上表现出相对主题的特色。升D小调赋格曲在一系列出色的重叠音中挥洒主题,发挥其转回、增音、双重增音的效果,而作品最后的B小调赋格曲有包含半音阶全部十二个音符的主题。

《平均律钢琴曲集》的第二册作于1738年至1742年间,结合新创作的曲子及过去几年所作的前奏曲及赋格曲,变化更大:巴赫将某些前奏曲扩充至前所未有的程度,且运用第一册未曾用过的二元形式及咏叹调风格。在某些作品中——包括最后的赋格曲——巴赫甚至向当时新兴的华丽风格致意。