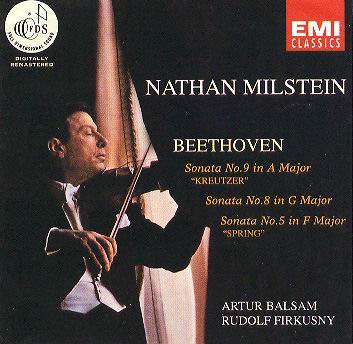

贝多芬《克罗采》和《春天》(EMI,1998)

米尔斯坦演奏小提琴

这两首奏鸣曲,我从黑胶唱片听起,谢林的。后来看了穆特演奏的录像,穆特紧锁双眉,样子很不好看。我一个同事的儿子说,穆特原来这么老啊!后来又买到梅纽因和肯普夫的版本,心想,这两位大师合作,肯定是颠峰了,不可能再有另外的版本超越他们了。可是人的认识总是不断进步的,米尔斯坦的演奏促使了我的进步,自打听过米尔斯坦的这张唱片后,梅纽因的就不知道放到哪里去了。

说来话长。贝多芬的音乐,总饱含了一种内在的紧张感和焦虑感。从好的方面来说,他是那样富有进取精神,在困境面前永不言败,总是斗志昂扬。但是,从另一方面来看,贝多芬的音乐给予听众的决不是心灵的宁静,他总想影响听者,让他们变得不安,热血沸腾。所以乐圣的音乐反而不能多听,心脏不太好的人尤其如此。

我们且不管贝多芬的紧张感是来自长期的铅中毒呢,还是来自长期的单身压抑,总之他是不大愿意将内心柔软的部分示人的。正因为如此,一旦他的音乐中出现了某些柔性的成分,便容易引起人们格外的关注。比如说,他的小提琴协奏曲的最后一个乐章,他的月光奏鸣曲,历来是听众津津乐道的。他为小提琴和钢琴而写的奏鸣曲,一共有10首,总体来说,都是柔性的,而其中最为著名的是标题为“克罗采”和“春天”的两首,作品编号为47和24。这是贝氏少有的抒情性很强的作品。

在这两首曲子里,内在的紧张感是仍然存在的,尽管旋律有时很舒缓,但像“春天”第一乐章的第二主题,显然是贝多芬内心冲突的某种表现。于是问题就来了,演奏家究竟应该如何把握刚柔的比例和分寸?小提琴和钢琴如果力度太大,太硬,就将作品的优美的一面破坏了;假如太软弱,又显示不出包含了贝多芬音乐内部的那种总体的紧张感觉。所以,尽管许多小提琴家都演奏过这两首作品,技巧当然也无可挑剔,但是就乐曲的处理来说,总是偏向硬的一面,或者说,转折处还是不那么自然。这个时候,米尔斯坦的伟大之处就显示出来了。

我很晚才知道米尔斯坦的名字,我总觉得海菲兹是无与伦比的,但是听了“米老”(很多人都这样称呼)的演奏之后,觉得他的音乐有一种独特的阴柔之美。就拿以前我曾经买过的EMI出的《米尔斯坦的艺术》(3CD)来说,四大小提琴协奏曲在他手里完全呈现出不同的面貌来。完全没有海菲兹的那种光芒万丈的气概,但是很柔软,很贴肉的感觉,又不矫柔造作。听过之后,觉得老海像太阳,“米老”像月亮,他们都发着光,但是一刚一柔,那光芒是不一样的。米尔斯坦的演奏就像月光流泻,更容易深入人心。

用流行的话来说,我由“糍饭”逐渐变成了“米饭”。可是,那是米尔斯坦的整套CD,我已经送人了,后来再也没有见到他的唱片,再后来,觅到这张“克罗采”和“春天”,这也是我手里唯一一张米老的唱片。

曲子很有名,不用多说。需要对演奏家略作介绍。米尔斯坦1903年生于苏联的Odessa,11岁已有小提琴神童的美名。1925年赴柏林,1929年在美国首演。他被海菲兹的盛名所掩,到二战以后,地位才越来越高,成为举世公认的大师。他的风格,正如上文所言,是属于精致的、贵族化的,既受俄罗斯小提琴学派的影响,又能超越它。1987年,米老不慎摔了一跤,伤及手臂,从此无法演奏,于1992年在伦敦去世。据说他演奏的巴赫无伴奏小提琴组曲堪称极品,我没有听过,不过在超市看见此碟,30块钱就能买到这张唱片的“引进版”了。

至于“克罗采”和“春天”,则是1958、1959年的录音。